鐳洋科技今日宣布由國家太空中心(TASA)委託開發的首顆新創追星先期計畫 3U 通訊立方衛星「夜鷹號(Nightjar)」,已成功與地面站完成雙向通聯,並穩定接收自研通訊酬載訊號,技術成熟度(Technology Readiness Level,TRL)正式達到第八級(TRL 8),代表鐳洋自主系統已完成實地驗證,具備實際運行與進入商業化部署的條件。

夜鷹號為台灣少數由民間企業主導設計、研發,並操控的低軌通訊衛星,任務核心為自研通訊酬載的飛行驗證,這次任務中,鐳洋科技完成通聯成功,不僅是接收到衛星發出的 beacon 廣播訊號,更是透過自研通訊模組與衛星完成通訊連線測試,實質驗證完整衛星通訊鏈路的穩定性與功能。

這次任務不僅由鐳洋團隊完成地面站訊號接收,更吸引國內外多位業餘無線電用戶(UHF)成功接收 beacon 訊號,證實衛星本體運作正常、信號穩定,而真正的關鍵成就,在於鐳洋成功驅動 Ku 頻段主動通訊酬載,實現從地面主動下指令、衛星回傳資料的雙向鏈路通聯,展現民間企業自主設計、研製與操作高頻通訊酬載的技術實力。

為支援這次任務,鐳洋攜手台北科技大學共同建置台灣首座由民間自主打造的 Ku 頻段地面接收站,以確保通聯操作順利完成,這次通聯成功的經驗,代表鐳洋科技已具備從衛星酬載自主設計、生產、測試,到地面鏈路建立與實際通聯操作的全鏈路整合能力,為後續發展高通量衛星系統(HTS)、多頻段星系組網與商用部署奠定堅實基礎。

以夜鷹號任務成功為起點,鐳洋科技正式啟動下一階段與國家太空中心合作的新創追星 8U 物聯網立方衛星計畫,預計 2025 年底至 2026 年中,透過 SpaceX Falcon 9 火箭陸續發射四顆 8U 物聯網立方衛星,打造星群通訊雛形,展現推動衛星通訊規模化與系統化部署的決心。

這次飛行任務聚焦三大核心驗證項目,涵蓋衛星系統的運作穩定性與酬載效能,首先是確認各模組功能完整性及衛星精準指向能力;其次是驗證鐳洋自研的 IoT 通訊酬載,包括 Ku 頻段高速通訊、LoRa 低速通訊,以及 Ku 頻段星間通訊功能;最後是驗證國家太空中心提供的高精度 GPS 接收器(GPSR),是否能在軌道上穩定接收定位訊號,協助衛星掌握即時位置資訊,以及具備太空級耐環境能力的通用圖形處理器(GPGPU),是否能在高輻射與低溫等嚴苛條件下穩定執行資料運算與分析任務。

鐳洋科技首顆新創追星 8U 物聯網立方衛星「黑鳶1號(Black Kite-1)」已完成環境測試,並進入發射準備階段,第二顆衛星的組裝作業隨即展開,透過持續的衛星部署與酬載飛行驗證,預計 2026 年前完成初步星系架構,打造具備商轉條件的低軌衛星通訊平台,未來將廣泛應用於星群通訊、偏遠地區,以及無法架設傳統網路的場域,有效突破現有通訊瓶頸。

這計畫展現三大投資潛力,一是成熟且具備規模部署潛力的核心技術,二是結合陣列天線模組、星間鏈路與 IoT 應用的三大功能,三是自 2026 年起布局國際市場,以亞洲區域實體應用為首波落地場景,並標誌著鐳洋科技在低軌通訊領域具備「從地面到太空」的完整垂直整合能力,更意味著台灣本土企業開始在國際衛星供應鏈中占有一席之地。

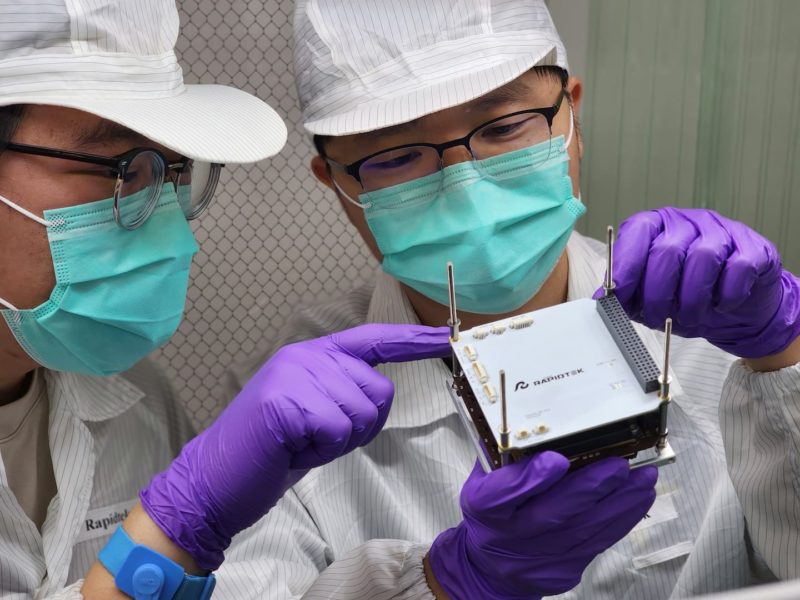

(首圖來源:鐳洋科技)