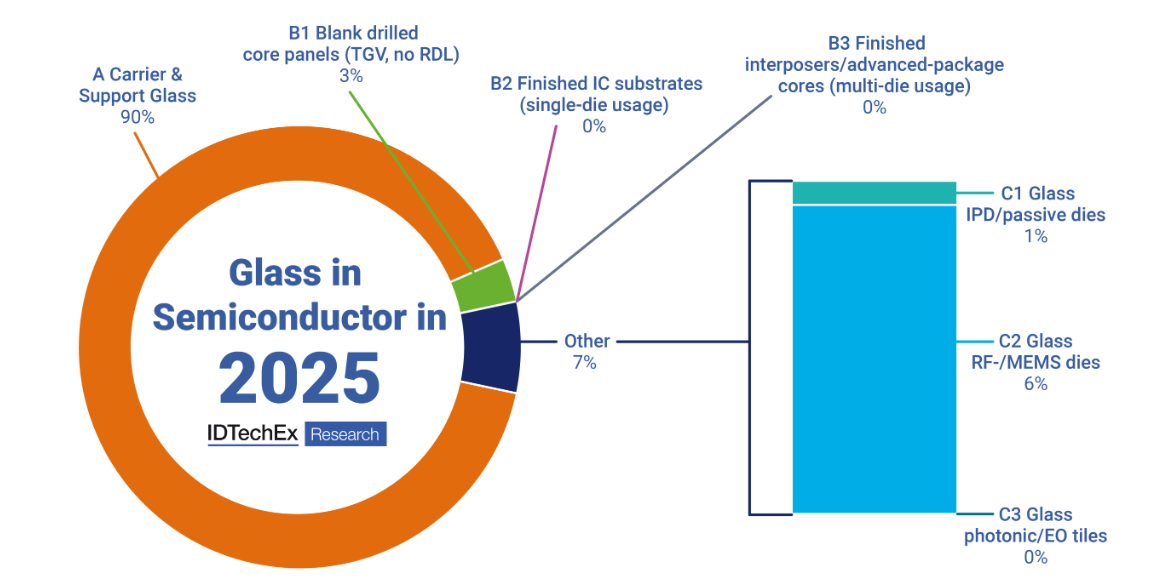

在人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 需求飆升的時代,半導體產業正經歷一場前所未有的技術革新。其中,玻璃材料的地位正在從過往的消費性耗材,躍升為先進封裝技術的核心要角,有望成為晶片連結、訊號傳輸乃至光子引導的關鍵基礎。國際研究機構 IDTechEx 發布的市場報告 《半導體中的玻璃 2026-2036:應用、新興技術與市場洞察》 便深入探討了這一趨勢,預測了玻璃在半導體領域的廣闊前景。

AI 與 HPC 驅動玻璃轉型

玻璃之所以能迎接這場角色轉變,其背後的主要催化劑是 AI 與 HPC 裝置日益嚴峻的頻寬與功率密度需求。現代的訓練加速器需要數千個高速 I/O 凸塊,以及一個能以最小雜訊處理數百安培電流的供電網路。過去二十年來的主力材料是有機基層板,但在面對這些持續增長的需求時,難以維持所需的平坦度與導通孔密度。而矽中介層雖然能提供更精細的佈線,但其高昂的價格和有限的面板尺寸,使其應用範圍受到限制。

所以,在有機基層板和矽中介層的兩極之間,玻璃巧妙地找到了其定位。玻璃的熱膨脹係數 (CTE) 損耗角正切比矽低一個數量級,顯示其在高速訊號傳輸方面的卓越性能。更令人振奮的是,來自過去 LCD 產業的大面板製程潛力,代表著單片玻璃基板可以達到半公尺平方,隨著良率的提升,其成本有望趨近高階有機材料。

隨著 AI 與 HPC 需求的激增,封裝堆疊中的每一層都必須承載更高的電流、更多的 I/O 以及更快的訊號速度。這使得傳統的有機基層板甚至第一代矽中介層都難以應對。正是在這些壓力之下,玻璃核心基板與大面板玻璃中介層從過去的小眾探索,迅速走向商業化。

高頻通訊與光子整合的雙引擎拓展市場

除了滿足運算封裝需求外,玻璃低介電損耗與光學透明度的特性,高頻與光子整合為其提供了第二個成長引擎。因為在 Ka 頻段及以上,通過玻璃微帶線的插入損耗大約只有等效有機線路的一半。這使其成為 5G/6G 通訊等高頻應用的理想選擇。

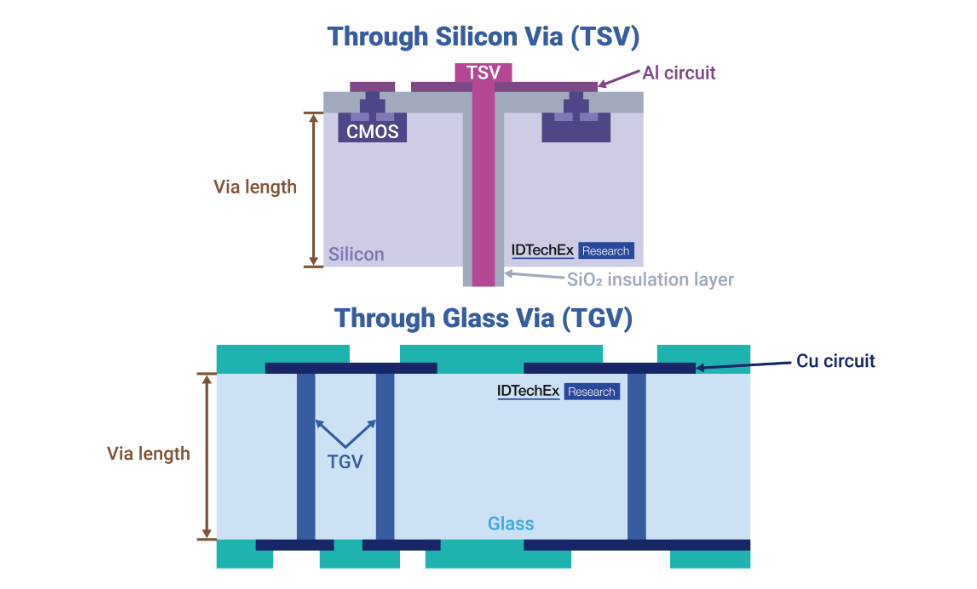

矽光子整合則為玻璃市場帶來了額外的動力。共封裝光學 (Co-packaged optics, CPO) 目的在將光纖連接從交換機的前面板移至距離交換機 ASIC 僅數毫米的基板上。工程玻璃不僅可以承載電氣再分佈層,還能容納低損耗光波導,從而簡化對準過程並省去昂貴的矽光子中介層。由於用於射頻的穿透玻璃導孔 (Through-glass via, TGV) 技術,同樣可以創建垂直光學導孔,單一玻璃核心就能同時支援轉阻放大器、雷射驅動器和光波導本身。這種電子與光子路由的融合,恰好發揮了玻璃的強項,將其潛在市場推向傳統電子封裝之外的更廣闊領域。

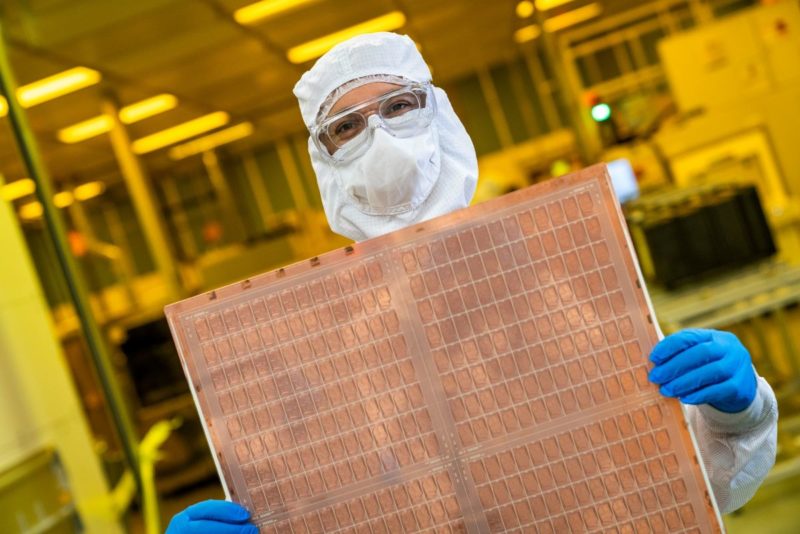

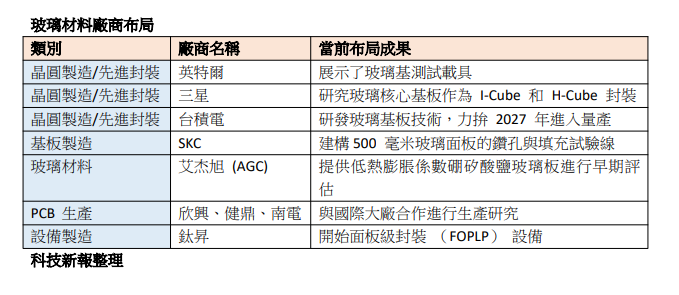

目前,業界領先的裝置製造商和材料供應商已公開投入這項技術的研發。例如,英特爾 (Intel) 在其亞利桑那州的探索性生產線上展示了玻璃基測試載具。三星電子 (Samsung Electronics) 也正在探索玻璃核心基板作為其 I-Cube 和 H-Cube 封裝的潛在選項。晶圓代工龍頭台積電董事長魏哲家過去也證實,正在研發玻璃基板技術,力拚 2027 年進入量產,FOPLP (扇出型面板級封裝) 加上 TGV 鑽孔將為其中技術關鍵。至於,韓國基板大廠 SKC 已安裝了一條用於 500 毫米玻璃面板的鑽孔與填充試驗線。而玻璃材料大廠艾杰旭 (AGC) 則供應低熱膨脹係數的硼矽酸鹽玻璃板供早期評估。

而在台系廠商方面,除了傳傳統 PCB 廠,包括欣興、健鼎、南電等廠商因為新商機的出現而能夠受惠之外,設備廠鈦昇專注於 FOPLP 製程,提供雷射打印、切割、電漿清洗、雷射解膠、ABF 鑽孔等全製程設備,支援 300×300mm 至 700×700mm 大尺寸面板。設備採用模組化設計與高精度控制,不僅大幅提升產能,更能穩定處理高達 16mm 翹曲的基板。目前已證實出貨台灣面板大廠群創、意法半導體扇出型面板級封裝 (FOPLP) 設備。另外,還傳出接獲英特爾先進封裝新產線設備訂單,規畫第四季開始出貨的消息。同時,也有與博通 (Broadcom) 接觸的消息,洽談先進封裝設備訂單,可望推升營運。

供應鏈生態系統決定玻璃成功關鍵

整體來說,未來玻璃從試產線走向大規模量產的關鍵,並不在於原材料的可得性,更重要的在於新興的雷射鑽孔、銅填充、面板處理和設計自動化等生態系統的建立。還有良率學習曲線、導孔填充可靠性、面板翹曲以及設計工具的成熟度,都將決定玻璃能否達到系統整合商設定的成本目標。而同樣重要的是玻璃與矽以及改良型有機材料之間的競爭動態,原因是晶圓代工廠正在推動混合晶圓級再分佈技術,這縮小了玻璃在特徵尺寸上的優勢。同時,層壓板供應商也在開發下一代 ABF 核心,這些核心具有更低的粗糙度和更好的熱膨脹係數匹配性。

總體來說,在 AI 與 HPC 技術的推動下,玻璃材料正從幕後走向半導體封裝的最前端,憑藉其獨特的物理化學特性,有望在下一代高效能晶片封裝、高頻通訊以及光子整合等領域發揮不可替代的作用。儘管產業仍面臨供應鏈建立和技術成熟度的挑戰,但其發展潛力已獲得業界的廣泛認可。

(首圖來源:英特爾)