矽晶圓大廠環球晶圓董事長徐秀蘭指出,近年來,全球半導體產業的戰略重心正從傳統的國際化 (internationalization) 轉向區域化 (localization) 或本土化。先進製程產能 (如1奈米、2奈米) 甚至被視為一種 「武器化」(weaponize) 的談判工具。然而,產業未來的競爭與風險已不再僅限於最尖端的製程技術或龐大的封裝產能,而是逐漸轉移至對「關鍵材料」的掌握。

徐秀蘭 8 日在 Semicon Taiwan 的展前記者會發表主題演講時表示,半導體產業未能有效掌握關鍵材料,就可能不知道其供應鏈的 「卡點」(choke point) 何在,進而面臨停擺的狀態。這些可能卡住產業的小東西,涵蓋範圍廣泛,例如特用化學品、特用氣體、某種型號的研磨粉等。儘管先進製程和封裝能力依然重要,但太多關鍵原料已成為新的潛在瓶頸。

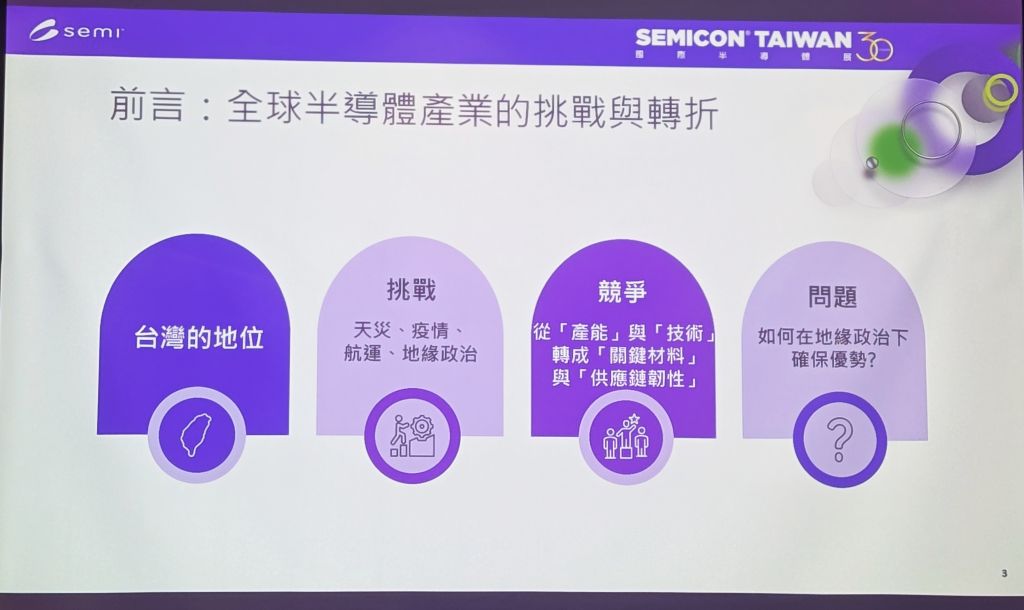

徐秀蘭表示,台灣半導體產業在全球舞台上扮演著舉足輕重的角色,擁有台積電、日月光、聯發科等多家領先企業。然而,台灣的重要地位是在歷經諸多挑戰後才更被凸顯。例如, COVID-19 疫情期間以及地震等天災,引發了全球對於晶片供應鏈中斷的擔憂,尤其關注車用晶片的供給。這使得各國開始要求 「台灣+1」 的策略,其除了台灣廠外,還需在海外佈局,以防範城市封鎖或災害風險。如今,「台灣+1」 已不足夠,市場甚至出現 「No China、No Taiwan」 的聲音,要求產業在更多地區佈局,以確保供應鏈的韌性。因此,產業競爭已從單純的產能與技術,延伸到能否有效掌握關鍵材料。

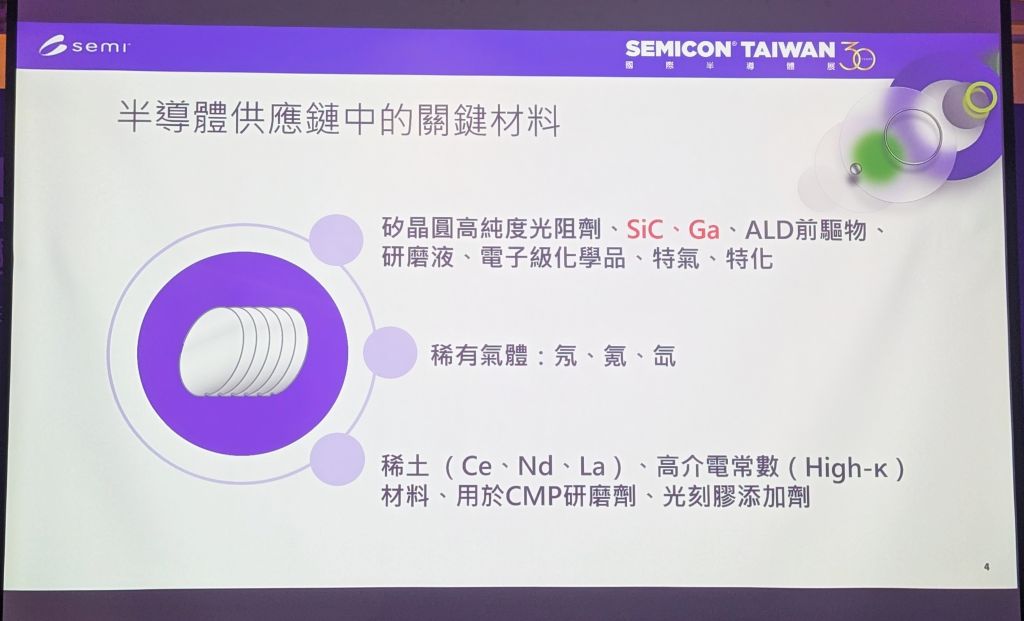

徐秀蘭指出,關鍵材料的複雜度遠高於製程技術,因其難以囤積,且用量雖不大,但卻不可或缺。這些材料種類繁多,包括稀土、高介電常數 (Hi-K) 材料、光阻劑添加劑、化學機械平坦化 (CMP) 研磨液、特用氣體(如烏克蘭戰爭曾引發關注的稀有氣體)、電子級特用化學品等。而這其中有兩個特別值得關注的:

首先是碳化矽 (Silicon Carbide, SiC),儘管已討論多年,全球能生產大尺寸、高成本效益 SiC 的國家仍屬少數。SiC 因其優異的導熱性能,在未來高散熱應用中具有巨大潛力,表現遠優於玻璃和矽。各國已要求供應鏈 「非中化」(de-Sinicization),甚至 「非中非美」,使台灣成為關鍵的供應國之一。

另一個是鎵 (Gallium),由於鎵通常以化合物形式存在,目前全球約 90% 的鎵產量集中於特定國家——中國。鎵的出口現已需要許可證,這意味著一旦供應鏈出現問題,許多產業將受到衝擊。這些關鍵材料的供應鏈韌性至關重要。即使有多元化的供應商,若這些供應國遭遇停電或地震等突發事件,貨物仍可能無法運出。

徐秀蘭強調,全球經濟模式正從追求低成本、高效率的 「即時生產」(Just in Time) 轉變為更重視韌性的策略。這包括推動本土化 (Localization)、淨零排放(Net Zero)、循環經濟 (Circular Economy),以及從 「即時」 轉向 「預防萬一」(Just in Case) 的思維。雖然這種轉變會導致成本增加、經濟效率下降,但卻是確保供應鏈永續和具備韌性的必要途徑。

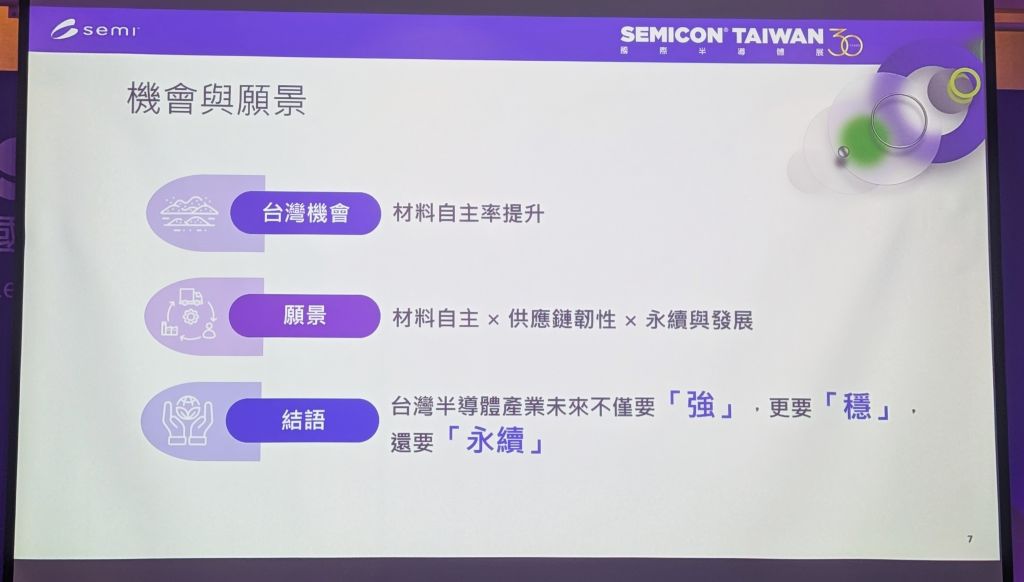

而為應對這些挑戰,徐秀蘭也表示台灣半導體產業的未來發展方向,包括材料自主率提升,也就是政府應鼓勵關鍵且易被卡關的材料在台灣逐步自主生產。在這是環境永續與創方面,積極尋找對環境友善的替代氣體和化學品,並推動國際合作。目前台灣已有公司在開發再生光阻劑、再生氬氣和 IPA 回收技術,這些都是正確的方向。

最後在人才與政策的方面,確保產業有足夠的人才投入,並制定合適的政策,同時持續關注臺灣在全球半導體供應鏈中的定位。總體而言,台灣的半導體產業不僅要維持其 「強」 勢,更要追求 「穩」 定與 「永續」,透過自主研發、國際合作與競合,來確保供應鏈的韌性。

(首圖來源:科技新報攝)